ইকরাম কবীর

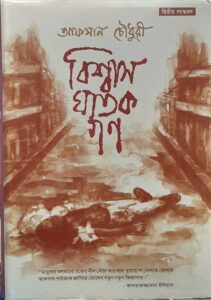

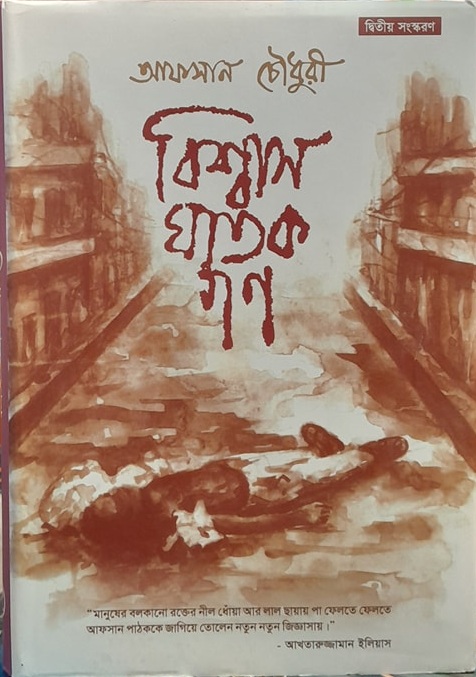

‘বিশ্বাসঘাতকগণ’ উপন্যাসের গল্পটি শুরু হয় বাংলাদেশে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পর; বিপ্লব করতে গিয়ে পরাজিত হওয়ার পর; বিপ্লবে হেরে যাওয়ার পর; বিপ্লবের সাথে বিপ্লবীরা নিজেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করার পর; বিপ্লবীরা হেরে গিয়ে সমাজে মিশে গিয়ে নিজের মতো করে জীবন যাপন অথবা অ-যাপন শুরু করার পর। স্বাধীন বাংলাদেশের সত্তরের দশকের যখন বিপ্লবীরা বুঝতে পারছেন যে খতমের বিপ্লব বা রাজনীতি আর কাজ করছে না, কখনো করেও নি; যখন তারা নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে জড়িয়ে পড়ে অনেক অপরাধ করছেন; যখন তারা আর কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে নিজ-নিজ উপায়ে পালিয়ে বাঁচছেন – এই উপন্যাস তাদের গল্প। আরো বেশি তাদের গল্প যারা বিপ্লব করতে গিয়ে পথিমধ্যে মারা গেলেন। এই মৃতদের হয়ে লেখক আফসান চৌধুরী হাজারো প্রশ্নের উত্তর পাঠকের কাছে ছুঁড়ে দেচ্ছেন এই উপন্যাসে — যার উত্তর খুঁজতে পাঠকদের খুব কষ্ট করতে হয় না।

উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে বেশ গভীর চিন্তা করে। ‘বিশ্বাস ঘাতক গণ’। তিন শব্দ। আবার এক শব্দও হতে পারে। পুরো গল্পটিই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের হাওয়ার ওপর বয়ে গেছে। বিপ্লবীরা কি আসলেই বিপ্লবে বিশ্বাস করেন? নাকি করেন না? তারা কি আসলেই বিপ্লব করতে চেয়েছিলেন? বিপ্লবের মতো বিল্পব? নাকি চাননি? নাকি না বুঝে শুধুই ঘাতকের ভূমিকায় কাজ করে গেছেন?

উপন্যাসে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের গল্প রয়েছে। কেউ বিপ্লবী হয়ে শ্রেণিশত্রুদের আঘাত করছেন, আবার কেউ-কেউ বিপ্লবকেই হত্যা করছেন। ‘শ্রেণিশত্রুরা’ সারাক্ষণই সুযোগ খুঁজছে কী করে ঘাতক-বিপ্লবীদের আঘাত করা যায়।

‘গণ’ শব্দটি দিয়ে কি লেখক জনগণকে বুঝিয়েছেন? কারণ এই ‘বিশ্বাসঘাতক’দের যুদ্ধটিই ছিল জনগণের জন্যে – জনযুদ্ধ, স্বাধীনতার যুদ্ধ। দেশ স্বাধীন করে তারা শান্তি পাননি। তাদের লক্ষ্য ছিল মানুষ স্বাধীন করার। এ কারণেই বার-বার এই কথা এসেছে:

‘দেশ স্বাধীন হলেই চলবে না, মানুষকে স্বাধীন হতে হবে।’ (পৃ. ১)

‘এমন একটা সময় ছিল যখন দেশ স্বাধীন করা যথেষ্ট ছিল না, মানুষ স্বাধীন করাটাই ছিল আসল কথা।’ (পৃ. ৩)

‘তারা শুনেছিল, দেশ স্বাধীন হলে চলবে না, মানুষকে স্বাধীন হতে হবে। আজ তারা কই সব, যারা এই কথা বলেছিল, যাদের পেছনে তারাও মশাল হাতে গিয়েছিল কামলার দুনিয়া বানাতে।’ (পৃ. ১৩)

‘হ, দেশ স্বাধীন যথেষ্ট না, মানুষ স্বাধীন করতে অইবো। হেই যুদ্ধে গেসিলাম।’ (পৃ. ১৩)

স্বাধীন বাংলাদেশের সত্তরের দশকের যখন বিপ্লবীরা বুঝতে পারছেন যে খতমের বিপ্লব বা রাজনীতি আর কাজ করছে না, কখনো করেও নি; যখন তারা নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে জড়িয়ে পড়ে অনেক অপরাধ করছেন; যখন তারা আর কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে নিজ-নিজ উপায়ে পালিয়ে বাঁচছেন – এই উপন্যাস তাদের গল্প। আরো বেশি তাদের গল্প যারা বিপ্লব করতে গিয়ে পথিমধ্যে মারা গেলেন। এই মৃতদের হয়ে লেখক আফসান চৌধুরী হাজারো প্রশ্নের উত্তর পাঠকের কাছে ছুঁড়ে দেচ্ছেন এই উপন্যাসে — যার উত্তর খুঁজতে পাঠকদের খুব কষ্ট করতে হয় না।

এমন কথোপকথন সারা গল্পে ছড়িয়ে আছে। এবং সে-কারণেই এই গল্পের তল পেতে গেলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসকেও বোঝা খুবই প্রয়োজন। স্বাধীনতা যুদ্ধের মূলমন্ত্রগুলোর মধ্যে একটি ছিল মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। জনযোদ্ধাদের মতে, সেই স্বাধীনতা দেশ স্বাধীনের মাধ্যমে আসেনি। একবার তারা যুদ্ধ করেছেন দেশ স্বাধীনের জন্যে, এবারের যুদ্ধ মানুষকে স্বাধীন করা। দেশের তত্কালীন রাজনীতির একটি পরোক্ষ চিত্র সারা উপন্যাসের ভাঁজে-ভাঁজে চিত্রিত হয়েছে। লেখক আফসান চৌধুরী প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির কথা না বলেও খুব সুন্দর করে এই জনযুদ্ধের সাথে তখনকার রাজনীতির সম্পর্ক তুলে ধরতে পেরেছেন।

‘বিশ্বাস ঘাতক গণ’ — এই তিন শব্দ যদি এক শব্দে প্রকাশ করা যায়, তাহলে এই বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে লেখকের একধরনের শ্রদ্ধাবোধ কল্পনা করা যায়। আবার এই শ্রদ্ধাবোধের সাথে যদি গল্পের চরিত্রগুলোর ব্যর্থতার তুলনা করা যায়, তাহলে তাদের প্রতি একধরনের ভর্ত্সনাও খুঁজে পাওয়া যায়।

যাঁরা উপন্যাসটি পড়েছেন তাঁদের কাছে শুনেছি এই গল্পে প্রধান চরিত্র খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কে প্রধান চরিত্র? জলিল? সামাদ, তোফায়েল? রহমান ভাই? মর্জিনা? সবাইকেই প্রধান মনে হয়। এখানেই লেখকের মুন্সিয়ানা। বিশ্বাসঘাতকেরা সবাই প্রধান চরিত্র। এরা সবাই মিলে একদিন সমাজে যা চেয়েছিলেন তাইই প্রধান চরিত্র। তবে আরো খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে ‘ভাত’ এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। কয়েকপাতা পরপরই ভাতের লড়াইয়ের কথা বলা রয়েছে। এই গল্পের মানবগুলোর লড়াই ছিল ভাতের জন্যে। লেখক ‘ভাত’ প্রতীকটিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেন এই ভাতের চাহিদা না থাকলে এই লড়াইয়ের প্রয়োজন হতো না। একদল মানুষ ভাত চাইছেন এবং আরেকদল মানুষ সেই ভাত তাদের দিতে চাইছে না। এমন একটি দৃশ্য মনে-মনে চিত্রিত করলেই তো একজন সাধারণ বোধসম্পন্ন মানুষ শিউরে উঠবেন। লড়াইটি বণ্টনের লড়াই; সেই বণ্টনকে একটি টেকসই রূপ দেয়ার লড়াই।

একটি উদাহরণ দেই:

‘ক্ষুধার সাথে লড়াইতে কোনোদিন যেতা যায় না, এটা জব্বার জানে। তার বাবা জেনেছিল। তারও বাবা, যতদূর তাকানো যায় কেবল ক্ষুধা আর জন্মের বিলাপ। শুধু গাজীর মতো মানুষেরাই ভাবে লড়াই করে জেতা যায়।’ (পৃ. ৫১)

তাহলে ক্ষুধার সাথে লড়াই করাই কি মানুষ স্বাধীনের লড়াই? হতে পারে। যে সমাজে কিছু মানুষ ভাত পায় আর বাকি সবার জন্যে ভাত অনিশ্চিত, সে সমাজে ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াই করে জেতা স্বাধীনতা পাওয়ার সমান হতেই পারে। তবে সেই লড়াইয়ের পদ্ধতি কী হবে? নাকি কোনো পদ্ধতি নেই? সমাজ নিজের মতো করে পদ্ধতি শিখে নেবে, লড়াকুরা যুদ্ধ করতে-করতেই বুঝে যাবে যুদ্ধের কৌশল কী হতে পারে।

বাংলাদেশের ভাতের যুদ্ধে কি তা-ই হয়েছিল? এই প্রশ্ন ‘বিশ্বাসঘাতকগণ’ উপন্যাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। এই লড়াই কি মানুষের রক্ত ঝরিয়ে জেতা যায়? বিপ্লবীর রক্ত, জোতদারের রক্ত, কৃষকের রক্ত? পরাজিত হওয়ার পরও অনেক কিছু অজানা থেকে যায়; উপলব্ধিতে ছেয়ে যায় পুরো মন: ‘শেষ পর্যন্ত পার্টির সাথে আর বিপ্লবের পথ এক কিনা, সেটাও জানা হলো না; বিপ্লবের পথ আর মুক্তির পথ এক কিনা, সেটা তো নয়ই। এসব প্রশ্নের উত্তরের আশংকায় সে সন্ত্রস্ত। তার চেয়ে সংসারের জগত্ অনেক নিরাপদ। আজ আমরা কই সব? আজ আমরা কোথায় চলেছি?’

আসলেই কি রক্তের পথ দিয়ে মুক্তি আসে?’

প্রশ্নগুলো উপন্যাসের এক অন্যতম চরিত্র সামাদের মনে উদ্ভব হয়। সে নিজেও জানে তারা—বিপ্লবীরা—পরাজিত হয়েছে। শুধু মাটি নয়, মানুষ স্বাধীন করতে গিয়ে এত মানুষ মরল, খতম হলো—তা কি ভালো ছিল না খারাপ ছিল? যারা কী বুঝে যেন পার্টি ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, তারা কি ঠিক কাজ করেছিলেন? এরা অনেকেই পার্টি ছেড়ে এনজিওতে কাজ করতে চলে যান; তারা মানুষের সাথে কাজ করে। গল্পটি পড়তে পড়তে আরেকটি প্রশ্ন সামনে আসে: এনজিওরা কি তাদের পার্টির বিকল্প হিসেবে উদয় হয়েছিল? কারা এনেছিল এনজিওদের? বিপ্লব খতম করতেই কি এনজিওদের আভির্ভাব?

লেখক সব প্রশ্নের উত্তর দেন একজন দার্শনিকের মতো। উপন্যাসটির প্রতিটি লাইনে চলমান জীবনদর্শন আছে, চলমান বাস্তবতার ভবিতব্য আছে যা পাঠককে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই দেখায়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি লম্বা সলিলক্যির মতো ঠাহর হয়। অনেক প্রশ্নের উত্তর দেন, অনেক প্রশ্নের উত্তর পাঠকদের ভেবে নিয়ে বলেন, আবার অনেক প্রশ্ন এড়িয়েও যান। তবে একেবারে শেষে সবাইকে বলে যান যে ভাতের যুদ্ধে হয়তো জেতা যায় না, কিন্তু যুদ্ধটা চলতেই থাকে। মাথার ভেতর যে মশাল নিয়ে মানুষগুলো রাতবেরাতে হাঁটে, তারা চলতেই থাকে, থামে না — নদীর মতো চলে।

এই বই পড়লে ভাতের যুদ্ধের গল্প মনের মধ্যে বসে যায়।

গল্পকার।

Leave a Reply